中国—东盟发布『数字生态合作』联合声明

时间:2024-10-14 来源: 作者:

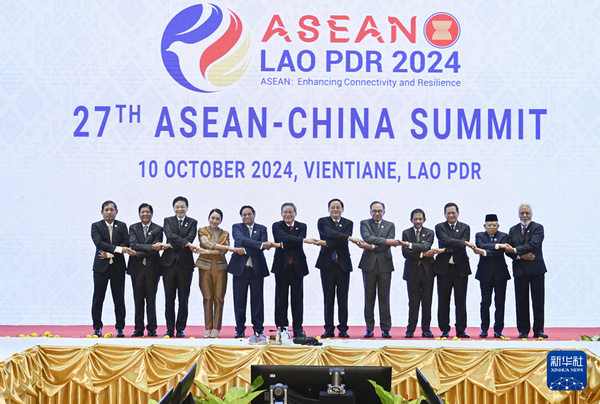

当地时间10月10日,中国国务院总理李强在老挝万象出席第27次中国—东盟(10+1)领导人会议。

李强表示,中国和东盟关系已超越双边范畴,具有深远的亚洲意义和全球影响。中方愿同东盟一道努力,扩大新兴产业合作,深挖数字经济、绿色发展等领域合作潜力,推动产业加快转型,共创亚洲更加美好的未来。

东盟方面表示,愿同中方以此为契机,拓展人工智能、数字经济等新兴领域合作,构建更为紧密的东盟—中国命运共同体,为维护地区和平、稳定与繁荣作出贡献。

会议通过了《中国—东盟关于推动建立可持续和包容性的数字生态合作联合声明》等成果文件。

该联合声明指出,面对全球数字转型的迅猛浪潮,双方深刻认识到构建一个开放、安全、包容且具备互操作性的数字生态系统的重要性。这样的系统不仅能够加速数字经济、数字社会和数字政府的建设进程,而且对各方经济社会的全面发展具有深远影响。

考虑到各成员国在发展水平和具体国情上的差异,以及数字化发展中面临的多样化挑战,联合声明强调了加强跨机制区域和全球合作的必要性。通过整合各机制的优势资源,旨在建立一个既可持续又包容的数字生态系统,共同把握数字经济时代的发展新机遇。

数字技术与数字产业作为数字化发展的核心驱动力,正日益成为国际经贸合作和国内政策法规的重点领域。在此基础上,各方表达了加强数字经济技术创新与产业发展合作的强烈愿望,并希望通过深化政策交流对接,加快经济社会的数字化转型步伐,进而推动经济的可持续和包容性增长。

为实现这一目标,联合声明提出了七项具体措施。

联合声明还强调,在中国—东盟数字部长会议等机制下,将进一步深化公共、私营、学术和民间社会在数字领域的合作,共同致力于构建一个可持续和包容性的数字生态系统。

此次联合声明的发布标志着中国与东盟在数字合作领域迈出了新的坚实步伐,为双方的共同繁荣与发展注入了新的活力。

声明原文

中国—东盟关于推动建立可持续和包容性的数字生态合作联合声明

(2024年10月10日,老挝万象)

我们,中华人民共和国和东南亚国家联盟(东盟)成员国,于2024年10月10日齐聚老挝万象,共同出席第27次中国—东盟领导人会议。

认识到当今世界正经历快速数字转型,认为构建开放、安全、包容、可互操作的数字生态系统,有助于加快数字经济、数字社会、数字政府建设,对于各方经济社会发展具有重要意义;

注意到各方发展水平不同、具体情况各异,在推动数字化发展过程中面临不同挑战。因此,有必要加强跨机制的区域和全球合作,发挥各机制优势,建立可持续和包容性的数字生态系统,共同把握数字经济发展新机遇,通过使用数字技术,提升经济社会发展水平;

意识到数字技术与数字产业是促进数字化发展的核心,日益成为国际经贸合作和各国国内政策法规的重点。各方期待加强数字经济技术创新与产业发展合作,深化政策交流对接,加快经济社会数字化转型,并更好推动经济可持续和包容性增长;

为此,我们同意在相互尊重的基础上,基于各方意愿、能力和需求,采取下列措施促进数字生态系统合作:

一、加强政策交流和战略对接

鼓励发展和培育可信赖和包容性数字生态系统。

开展数字化发展战略、数字监管实践、政策和规则标准的交流沟通。

为促进政府、企业和学术界交流搭建平台。

二、推动数字基础设施建设

推动各方数字基础设施建设,加强信息通信技术的互联互通、互操作性和能力。

促进国际通信基础设施项目的共建共维和技术交流。

三、加快新兴数字技术创新应用

加强新兴技术相关信息交流,推动创新应用合作,包括但不限于5G技术和应用、云计算、数字政府和未来网络。

推动人工智能准则、发展、安全和治理最佳实践的交流沟通。

推动数字贸易进程,联合开展贸易场景数字化试点项目。

在最佳实践和国际标准认可方向开展交流合作,探索技术分享、企业对接和商业模式分享。

四、推动产业数字化转型

鼓励数字技术在产业中的发展和应用,包括但不限于制造业、农业和服务业。

通过交流合作平台,分享数字化转型和发展的经验战略。

五、加强数字安全能力和韧性

开展数字安全技术相关最佳实践的交流合作,包括但不限于政策、技术、标准、产业和能力建设。

六、提高数字素养和数字能力

探索提供数字化人才培养和能力建设机会,提升数字化发展能力。

推动管理人员和技术人员之间的政策沟通、经验交流和实践分享,提升数字技能和知识水平,提高综合数字素养。

七、推动更加包容普惠的数字化发展

促进数字技术的推广和使用,支持包括中小微企业在内的各类企业积极参与传统基础设施数字化、网络化、智能化升级改造,以缩小数字鸿沟。

我们鼓励中国和东盟成员国在中国—东盟数字部长会议等机制下深化公共、私营、学术和民间社会在数字领域的合作,构建可持续和包容性数字生态系统。

文章来源:数据观

免责声明:所载内容来源互联网、微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考、交流等非商业目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。